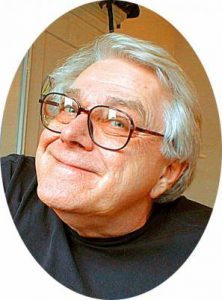

Paul Rebillot « La dernière causerie »

Au cours des derniers mois de sa vie, à San Francisco, Paul avait souvent l’impression que la maison était remplie de gens qui attendaient qu’il leur parle. Il décida donc de donner cette causerie à Melissa, son amie la plus proche, et à Lina, son infirmière, le 21 décembre 2009. Melissa l’a enregistrée et elle l’a retranscrite peu après la mort de Paul, le 11 février 2010.

Au cours des derniers mois de sa vie, à San Francisco, Paul avait souvent l’impression que la maison était remplie de gens qui attendaient qu’il leur parle. Il décida donc de donner cette causerie à Melissa, son amie la plus proche, et à Lina, son infirmière, le 21 décembre 2009. Melissa l’a enregistrée et elle l’a retranscrite peu après la mort de Paul, le 11 février 2010.

Cela fait trois semaines que je prépare cette causerie. Je ne sais pas pourquoi. Je n’ai aucune idée de la raison pour laquelle je le fais, mais j’ai l’impression que la maison est pleine de gens qui attendent cette causerie. Quand je parle avec toi, Melissa, et avec toi, Lina, je vois bien qu’il n’y a ici personne d’autre que nous trois, et ça m’étonne parce que, pour moi, c’est comme s’il y avait des gens plein la pièce, qui m’écoutent et me regardent, stylos et crayons en main, prêts à noter ce que je vais déclarer — et en fait, il n’y a personne pour noter ce que j’ai à dire. Il n’y a personne. Et ça m’étonne. Je vois des gens qui me regardent avec intérêt, les yeux grand ouverts, et pourtant il n’y a personne. Et moi, j’aimerais bien savoir pourquoi ces gens me regardent et ce qu’ils attendent de moi.

J’en suis arrivé à la conclusion que j’approche du terme de ma vie et que je veux faire une déclaration. Je veux faire savoir au monde ce que j’ai appris. Si je ne dis rien, c’est comme si je n’avais rien appris, et c’est un scandale, après toutes ces années — après tout, j’ai 78 ans, ça compte ! Donc, je veux faire savoir ce que j’ai à dire.

Comment vais-je m’y prendre ? Qui suis-je donc ? Pourtant, je sens qu’il faut que je parle, ne serait-ce que pour répondre à la délicatesse avec laquelle vous vous occupez de moi. Comment t’ai-je appelée, déjà, Lina ? “Avala”. ça n’est pas loin d’Avalokiteshvara, une déité de la compassion. Il me semble qu’elle est là, en toi, cette merveilleuse déité de la compassion, si pleine d’amour que c’est à elle qu’on s’adresse, les larmes aux yeux, quand on en manque. Avalokiteshvara qui, sous son aspect masculin, sème des turquoises sur son chemin et remplit le monde de beauté. Avalokiteshvara qui, où qu’il aille, apporte compassion et beauté.

On est dans l’état d’Avalokiteshvara quand on travaille avec quelqu’un, ou qu’on est en relation avec quelqu’un, et qu’arrive un moment où on se dit “Ah ! C’est ça, que ça veut dire ! Aha !” Une gestalt apparaît — quelque chose de nouveau, et de beau — et vous gagnez en profondeur dans votre compréhension de la condition humaine. Avalokiteshvara — je comprends quelque chose de l’autre. Et qu’y a-t-il d’autre à comprendre ? Qu’y a-t-il à comprendre d’autre si ce n’est quelque chose de la totalité ? C’est comme une illumination — Avalokiteshvara.

Quand j’ai des problèmes avec les gens — et des problèmes avec les gens, j’en ai eu beaucoup — je dédie cette situation à Avalokiteshvara, l’adjurant de m’enseigner, à partir de ce qui se passe, une leçon, une prière. Quand j’ai eu des problèmes avec Dick Price et John Lilly — des personnes fabuleuses, et qui faisaient peur aussi — j’ai dédié ces circonstances de ma vie à Avalokiteshvara. J’ai demandé : “Avalokiteshvara, enseigne-moi ce que j’ai à apprendre, sinon je vais me faire virer de la planète”. Je me suis fait virer d’Esalen, je me suis fait virer de beaucoup d’endroits superbes parce que je n’ai pas tiré des circonstances la leçon que j’étais censé en tirer. Avalokiteshvara, qui voit le bon et le mauvais, qui voit ce qu’il faut faire, ce qui est adapté à la situation, le montre du doigt et dit “Aha, c’est ça”. Et quand vous apprenez ça, quand vous éprouvez cet éclair de conscience, ce moment de vérité, votre vie s’ouvre et c’est beau.

Ce que j’ai appris, après avoir adressé tant de prières à Avalokiteshvara, c’est que je ne peux pas avoir de maître. Je peux suivre l’enseignement de quelqu’un, je peux en tirer des enseignements, mais je ne peux pas prendre quelqu’un pour maître. Je suis, il a fallu que je sois mon propre maître, aussi triste, aussi difficile, vraiment difficile, que ce soit. Toutes les fois où j’ai essayé de prendre quelqu’un pour maître, où j’ai essayé de dire : “C’est Untel mon maître, je suis l’enseignement d’Untel”, cela n’a pu se faire. J’ai dû montrer mon nez du doigt, comme le font les Japonais, et dire “Voilà mon maître”.

C’est pourquoi, quand on me demandait “Sur quoi votre travail est-il fondé ? Qui vous a apporté la base de votre approche ?”, je montrais mon nez du doigt et je disais : “Elle est là, la base”. Et j’en étais fier ; j’ai toujours été fier de m’attribuer l’origine de mon travail. Tout ce que j’ai découvert, je l’ai découvert par moi-même.

Bien sûr, je suis passé par l’Université de Détroit, San Francisco State College, Stanford University ; tous ces lieux ont participé à ce qui me fonde. Mais de fait, mon vrai point d’appui, mon point d’appui authentique, c’étaient mes pieds — mes pieds et mon nez. Parfois, ça me faisait peur, parfois ça m’a attristé de ne pas avoir de point d’appui comme j’aurais pu le souhaiter. Cela m’a parfois valu d’être rejeté, parfois à juste titre, parce que mes fondations n’étaient pas assez solides. Je l’accepte. Je suis fait de multiples couches, certaines bonnes, et certaines moins bonnes. J’ai accepté certaines des raisons pour lesquelles il m’est arrivé d’être rejeté.

Mais il y a là un autre niveau à prendre aussi en considération. Je me suis rendu compte que si je voulais exister dans le monde pour apprendre, pour enseigner, pour occuper une certaine place, il me fallait un groupe de gens, des gens avec lesquels je puisse être d’accord, des gens qui soient d’accord avec moi ou pas, mais des gens qui me connaissent et qui puissent dire : “Je connais Paul Rebillot, il fait ça, ça et ça”, de sorte que je puisse suivre mon chemin en étant honnête avec les gens. C’était important pour moi d’être honnête : je ne voulais pas me présenter derrière un label ou un certificat, comme, disons, un fleuriste qui montrerait une photo de fleur et déclarerait : “Voilà, c’est moi”. Et voilà, c’est lui, ça le représente, ça manifeste qui il est, ça dit au monde ce qu’il faut savoir de lui. C’est comme au bon vieux temps des blasons quand on pouvait dire : “Ceci est mon blason, et c’est ce que je suis. Cela représente mon père, ma mère qui se sont rejoints pour me créer — et je suis une création de valeur. Après tout, je suis là, non ? Ce blason, c’est moi.”

En réfléchissant à tout cela, je m’aperçus que le plus excitant, c’est que je n’étais rien ! Si je dissèque le mot rien : nothing, no thing, aucune chose — je ne suis aucune chose. Ce qui veut dire que je suis, que je peux devenir toute chose. Je suis toutes les choses, toutes les choses sont possibles puisque je n’en suis aucune. Donc, je ne suis rien, le prolongement de rien, d’aucune chose, c’est le vide et, étant le vide, je peux être toutes les choses. C’était une découverte stupéfiante.

Tout ce que j’ai élaboré, partant de moi-même, a été rendu possible parce que je ne suis rien. Quel charme ! Quelle chance ! Quelle possibilité — pouvoir construire tout un univers à partir de rien ! C’est ce que l’astronaute, qui s’est risqué dans l’univers, revient montrer au monde — toutes les choses, et rien.

Toute cette réflexion sur le néant plonge ses racines dans les propos de ma tante Hélène qui fut pour moi une grand’mère. Quand je nettoyais la cuisine, le matin, elle disait : “Oh, Genie (on m’appelait Genie, pour Eugène), ne t’y prends pas comme ça, ça ne va pas, voilà comment il faut faire.” Et elle me montrait, par exemple, comment passer la serpillière. Elle la passait à sa façon, dont elle disait que c’était la bonne. Mais par la même occasion, elle me montrait qu’il n’y a pas de bonne façon. Car si je le faisais à ma façon, ma façon qui n’était pas la bonne mais qui, pour d’autres, était acceptable, alors ma façon, qui était la mauvaise, était aussi la bonne ! Tante Hélène, ça, je l’ai appris tout seul !

Elle m’appelait du haut de l’escalier quand j’étais au sous-sol. “Genie, tu es encore en train de brasser du vide ?” Ce que je brassais, c’était moi ! Je brassais des petits univers, des petits bonshommes avec des sombreros et des ânes, des petits bonshommes comme moi, en fait. Elle n’aimait pas ça, parce que je semais la pagaille dans son sous-sol, qu’elle voulait garder net et propre. Ce qu’elle avait vraiment en tête, c’était : “Arrête de brasser du vide ! Arrête de semer la pagaille en brassant du vide !” J’étais un brasseur de vide — je m’efforçais de ne pas le faire, mais je ne pouvais m’en empêcher. J’avais besoin de ne rien faire. J’avais besoin de brasser du vide parce que brasser du vide est une merveilleuse façon d’être au monde.

Plus tard, quand j’ai commencé à enseigner en Europe, j’étais assez satisfait d’enseigner aux gens à brasser du vide ! Ils apprenaient à ne rien faire, et c’est important d’apprendre à bien ne rien faire. On faisait ça en mettant deux “rien” en présence l’un de l’autre, de façon à ce qu’il en sorte quelque chose.

Comment mettre deux “rien” en présence l’un de l’autre : c’est donc ça que l’astronaute revient montrer au monde et aux autres astronautes pour qu’ils le montrent à leur tour — tous ces gens qui rentrent ensuite chez eux retrouver leurs proches, des gens épatants avec un cœur et une âme.

Je rentrais chez moi reprendre ma vie, je rentrais rejoindre mon amour — pour montrer à ceux que j’aime comment ne rien faire et leur prouver que ne rien faire est une bonne chose ! Et donc, quand je cherchais de quoi j’allais parler aujourd’hui, je me suis rendu compte que ce serait, en toute simplicité, et en vérité, de rien, parce que rien, c’est tout ce qui fait le monde.